L'Esprit Critique ?

L’Esprit critique » refuse de qualifier Némésis d’extrême droite par calcul et neutralité de façade. Or nommer clairement les faits est essentiel : masquer l’idéologie de tels groupes nuit à toute démarche critique et aux luttes antisexistes.

Si vous êtes d’accord, j’aimerais aujourd’hui vous parler du compte « L’Esprit critique » et de leur publication dans laquelle ils expliquent pourquoi ils ne désignent pas Némésis comme étant d’extrême droite[[1]].

Pour justifier cette posture, ils invoquent une forme de devoir de réserve, au nom d’un objectif universaliste : toucher un public le plus large possible. Ils invoquent paradoxalement l’importance de nommer clairement les choses dont on parle pour garantir la compréhension de l’auditoire.

Je fais partie des personnes qui n’ont rien contre le fait que certains produisent du contenu pédagogique payant ou fassent commerce de leur savoir. J’ai même, à mon échelle, contribué à l’élaboration de leurs contenus, comme professeur, à travers des retours d’expérience sur leur « parcours ».

S’il est certain que nous avons tous besoin de payer nos factures et de remplir nos assiettes. On peut néanmoins se demander d’où vient cette réserve, puisque l’emploi systématique d’euphémismes et d’hyperboles dans leurs épisodes sur Némésis montre sans ambiguïté qu’ils considèrent ce collectif comme un groupuscule d’extrême droite.

On peut y répondre en un mot : démagogie[[2]].

Ou avec une tirade issue d'une lettre de Marx à Engels [[3]] :

Ces petits boutiquiers [shopkeepers] minables sont une classe de pleurnichards. […] Une grande majorité d’entre eux traverse toutes les misères du prolétariat, avec en plus la peur et la soumission à la respectabilité, sans la compensation de la confiance en soi des meilleurs travailleurs.

Tout est dit. Il s’agit de ne pas perdre de clients et de conforter une neutralité d’apparence. En refusant de qualifier Némésis, il s’agit de préserver l’audience — et donc les recettes — de l’entreprise « L’Esprit critique » sous couvert d’une posture all inclusive.

Frédéric Lordon, dans son discours à la Bourse du travail le 21 avril 2016 devant l’assemblée de Nuit debout, disait ne pas vouloir d’une démocratie molle, « all inclusive ». Tant que le cadre actuel dans lequel la République se maintient n'aura pas sauté, il n’y aura pas de véritable débat démocratique possible, selon lui :

Nous n’apportons pas la paix, nous n’avons aucun projet d’unanimité [[4]]

Quand on fait preuve d’esprit critique, on adopte forcément une posture non consensuelle. On accepte de délaisser une certaine neutralité pour déployer une pensée efficace en nommant, en définissant les termes et en posant clairement un point de vue fondé sur des faits.

La posture boutiquière de « L’Esprit critique » est donc contre-productive : elle les fait échouer à la fois dans leur entreprise éducative et dans leur entreprise commerciale. Si l’universalisme est le cache-sexe du racisme institutionnel, alors la neutralité critique en est la forme la plus évidente : entretenir le doute sur ses intentions profondes.

Quel rapport avec les masculinités et les luttes antisexistes ?

À mon sens : tout. Ne pas désigner clairement les dérives de certains groupes pour s’assurer de leur écoute est illusoire, alors même qu’ils dénigrent et diffament joyeusement la moitié de l’humanité sur des bases fantaisistes et essentialisantes.

Désigner les incels, les masculinistes, les machistes, les virilistes ou les hoministes — et leurs variantes fascisantes — comme un vaste melting-pot d’extrême droite est un fait, pas une opinion. Le dissimuler par politesse ou courtoisie, c’est passer à côté de leur dénominateur commun : la haine de la différence et la nostalgie d’un ordre social révolu.

Mais, dans les luttes, si l’on veut avancer, cette désignation doit venir après une démonstration. Il faut poser les prémisses qui conduisent à la conclusion : ces mouvements sont de droite (ils valorisent l’intérêt individuel au détriment du collectif et prônent un statu quo régressif) et extrémistes (antidémocratiques, stigmatisants, excluants).

C’est pour cette raison que, personnellement, je parle plus facilement de misogynie que de masculinisme, et que je dénonce des propos plutôt que des opinions. Nous avons tous des opinions : cela aide à discuter. Mais certains faits, eux, s’inscrivent dans des logiques politiques, plus que dans des divergences idéologiques abstraites.

En classe, quand on apprend aux élèves à détecter des comportements sexistes, les mots « féminisme », « masculinisme », « misogynie » arrivent bien après l’étude de citations et leur analyse concrète. Nommer trop vite, avant que l’interlocuteur ne puisse comprendre la teneur du propos, risque de le bloquer[[5]].

Il s’agit donc de "prendre le temps de permettre" à l’auditoire de se représenter clairement ce que recouvrent les termes employés et les raisons pour lesquelles on les emploie.

Que ce soit « féminisme » ou « masculinisme », ces mots sont souvent utilisés à tort et à travers, confondus avec des postures morales simplistes comme « bien » et « mal ». Il en va de même pour « gauche », « droite », « extrême », etc., un binarisme sclérosant.

Nous devons utiliser ces mots, entre nous comme face à eux, avec parcimonie et pertinence, sous peine de participer à la cacophonie ambiante et de dissoudre notre message dans des démonstrations floues. Nous ne sommes pas là pour vendre notre sauce.

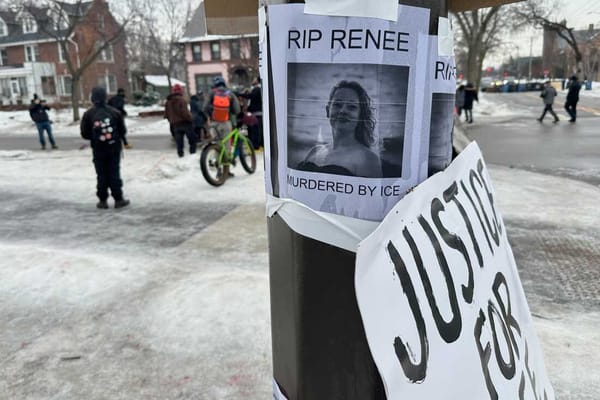

Dire d’un groupe de femmes qui attribue les violences faites aux femmes à une frange marginale et immigrée de la population, afin de promouvoir des dispositifs économiques douteux, qu’il est d’extrême droite n’est pas une exagération, mais un constat.

De même, un homme qui croit que sa solitude est due à une prétendue dérégulation du « marché » consécutive à la libération sexuelle relève clairement de la catégorie incels ; et son pendant, celui qui ne veut plus avoir que des rapports tarifés, relève du MGTOW.

Soyons sans ambiguïté, mais pas sans subtilité. Définissons les termes et n’ayons pas peur de critiquer sans dénigrer.

Les valeurs de ces gens ne sont pas les nôtres : nos convictions divergent, et nos positions sont irréconciliables.

On a pas le même maillot et pas la même passion.

[[1]]: Instagram : https://www.instagram.com/reel/DRCvx5Yk-0v/

[[2]]: « Fait de flatter une collectivité, en particulier un auditoire » : https://www.cnrtl.fr/definition/d%C3%A9magogie

[[3]]: Oui, je suis un freudo-marxiste mais j'en ai pas honte. La psychanalyse est un moyen d'aborder les choses de façon irrationnelle pour stimuler l'imagination et la réflexion. Je ne la conçois pas comme une science mais comme une grille de lecture du monde métaphorique, pas un prisme sédimentaire des individualités archétypales : https://grundrissedotblog.wordpress.com/2020/11/23/le-double-marx-et-la-moitie-de-freud/

[[4]]: https://youtu.be/IY94-Fkf3iw